Kamarnulis.com – Beberapa waktu lalu, tayangan Xpose Uncensored Trans7 tentang Pondok Pesantren Lirboyo menuai kritik keras. Liputan itu menyorot tradisi ta’dzim—penghormatan santri terhadap kiai dengan berjalan jongkok dan membantu pekerjaan rumah kiayi— serta menyinggung soal kekayaan para kiai. Alih-alih di balik klaim “investigatif” atau semata membuat konten siaran, liputan trans7 itu justru tampak mengonstruksi citra pesantren sebagai lembaga feodal dan otoriter.

Di media sosialpun, cuplikan video tersebut tak luput menyulut komentar bernada sinis: “Feodal”, “Kiai eksploitatif”, “Santri jadi pembantu gratis”. Disamping itu kaum santri pun dari mulai alumni maupun santri pondok pesantren secara umum menyerukan gerakan boikot trans7 yang menjadi trending di berbagai platform.

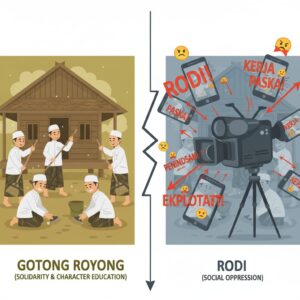

Narasi serupa sebenarnya kembali mencuat pasca tragedi ambruknya Pondok Pesantren Al-Khozini di Pasuruan. Ketika proses hukum bergulir, publik digital mulai “menguliti” tradisi pesantren: gotong royong membangun gedung, membantu di rumah kiai (ro’an ndalem), hingga berbagai bentuk pengabdian dianggap sebagai “kerja rodi” terselubung.

Pertanyaannya, apakah pesantren memang feodal dan menindas, atau justru kita yang sedang terjebak dalam mitos modern yang diciptakan oleh media dan algoritma?

Untuk membaca trik semacam ini, kita dapat menggunakan pisau analisis semiotika Roland Barthes, yang menafsirkan bagaimana tanda (sign) bekerja bukan hanya secara literal, tetapi juga ideologis. Barthes membagi makna dalam tiga lapis:

Denotasi – makna langsung dari tanda, Konotasi – makna kultural yang melekat dan Mitos – ideologi yang dibuat tampak “alami”.

Mitos Modern: Tradisi Dianggap Penindasan

Untuk memahami ini, kita bisa meminjam kacamata Roland Barthes, pemikir Prancis yang mengajarkan kita membaca “tanda” dan “makna di balik makna”. Menurut Barthes, media tidak hanya menampilkan fakta, tetapi juga menciptakan mitos—sebuah ideologi yang disamarkan sebagai kebenaran alami.

Ketika kamera Trans7 menyorot santri berjalan jongkok menerima minuman, yang sebenarnya adalah simbol penghormatan (ta’dzim), makna spiritual itu tiba-tiba berubah menjadi citra penindasan. Gambar yang sama, tapi konteksnya diputus. Kamera mengubah tafsir menjadi ironi dengan komentar “tapi untuk mendapatkan seteguk susu para santri harus dengan tabah berjalan jongkok, ohh mungkin lagi olahraga kali yah? Walau kelihatannya agak mirip anak-anak yang lagi digembleng sama Satpol PP sih.”

Inilah trik semiotik paling klasik: memindahkan tanda dari satu sistem nilai (spiritual) ke sistem nilai lain (politik modern). Hasilnya, ta’dzim tak lagi dilihat sebagai penghormatan, melainkan simbol perendahan martabat. Tradisi dibaca dengan kacamata modernitas—dan modernitas sering menolak hierarki atas nama HAM dan kesetaraan.

Mitos Feodalisme: Ketika Spiritualitas Diubah Jadi Korupsi Moral

Baca juga : Kado dari Trans7: Luka untuk Pesantren di Hari Santri Nasional

Framing media dan komentar publik juga membentuk mitos baru: “kiai kaya adalah tanda eksploitasi umat.” Visual santri memberi amplop atau menghormati guru sering disandingkan dengan foto kiai naik mobil mewah. Penyandingan ini menciptakan juxtaposition yang kuat—seolah penghormatan spiritual otomatis berarti ketaatan buta, dan kekayaan pasti hasil dari penyalahgunaan posisi.

Padahal, dalam dunia pesantren, hubungan santri dan kiai bukan hubungan ekonomi, tapi spiritual dan kultural. Namun dalam logika media modern, ketaatan semacam itu sulit diterima. Kapitalisme dan sekularisme mengajarkan kita bahwa hubungan harus rasional, kontraktual, dan setara. Maka ketika pesantren hidup dengan logika lain—pengabdian dan berkah—ia tampak “aneh”, bahkan “berbahaya”.

Gotong Royong yang Dibaca Sebagai Rodi

Pasca tragedi Al-Khozini, istilah “kerja bakti santri” berubah jadi bahan olok-olok. Tradisi kerja bersama membangun pesantren dan ro’an (membersihkan rumah kiayi pesantren) ditafsirkan ulang menjadi “kerja rodi zaman now”. Di titik ini, media sosial berperan menggandakan framing media televisi. Netizen menjadi perpanjangan tangan kamera—mereka ikut membentuk dan menyebarkan mitos.

Padahal, ro’an bukan sekadar kerja fisik, tetapi bagian dari pendidikan karakter dan tanggung jawab kolektif. Ia melatih disiplin, solidaritas, dan keikhlasan—nilai-nilai yang justru langka di tengah budaya digital yang individualistik. Namun dalam narasi publik modern, kerja tanpa upah otomatis dianggap eksploitasi.

Antara Realitas dan Representasi

Apa yang terjadi pada pesantren sebenarnya menunjukkan benturan dua dunia makna:

- Dunia tradisi religius, yang memaknai penghormatan dan pengabdian sebagai spiritualitas, dan

- Dunia modern sekuler, yang memaknai semua hubungan dalam logika kekuasaan dan ekonomi.

Media dan warganet hari ini sering kali menjadi “penafsir tunggal” yang memonopoli makna. Mereka tidak lagi membaca secara historis atau sekedar bertanya mengapa santri jongkok, tapi langsung menilai jongkok itu feodal. Dalam istilah Barthes, inilah yang disebut naturalization – ide modern dijadikan kebenaran yang seolah-olah alamiah.

Barthes menyebut ini sebagai praktik transposisi makna, yaitu mengalihkan tanda dari satu sistem nilai ke sistem nilai lain untuk membentuk mitos baru. Secara ideologis, ini juga beririsan dengan konsep ideological state apparatus (Althusser), di mana media berfungsi sebagai instrumen reproduksi nilai dominan—dalam hal ini, nilai modernitas sekuler yang menolak hierarki religius.

Melawan Mitos: Belajar Membaca, Bukan Menelan

Baca juga : Ingatlah Allah Sampai Kamu Gila

Melalui kerangka semiotika Barthes mengingatkan, tugas kita sebagai publik bukan menelan makna mentah-mentah, tetapi membacanya dengan curiga. Kita perlu bertanya, siapa yang diuntungkan oleh citra bahwa pesantren itu feodal? Siapa yang rugi ketika nilai gotong royong dan pengabdian dianggap primitif?. Tampak bahwa Trans7 tidak sekadar meliput, tetapi mengonstruksi wacana ideologis. Tanda-tanda visual yang diambil dari praktik keagamaan diolah menjadi narasi tentang ketimpangan, penindasan, dan feodalisme.

Melawan mitos bukan berarti menutup mata terhadap kesalahan nyata di pesantren—pengawasan tetap penting. Tapi yang lebih berbahaya adalah ketika kita menganggap semua tradisi salah hanya karena tak sesuai selera zaman. Pesantren bisa saja butuh pembaruan, tapi publik juga perlu pembaruan cara berpikir, belajar membaca simbol, bukan sekadar menghukum tanda.

Proses ini menunjukkan bagaimana media berperan sebagai aparat ideologi budaya, yang memproduksi makna sesuai logika modernitas, religiusitas harus tampak rasional, egaliter, dan bebas hierarki.

Untuk melawannya, Barthes menyarankan praktik demitologisasi (demythification): Menolak makna yang “tampak alami”, Menggali konteks yang disembunyikan media, Dan membaca media bukan sebagai cermin realitas, melainkan sebagai arena pertarungan wacana. Dengan demikian, kontroversi ini bukan sekadar soal pesantren, melainkan soal siapa yang berhak mendefinisikan kebenaran dan kemodernan di ruang publik.

Kamera dan Algoritma Bukan Kitab Suci

Kamera bisa memotong konteks, algoritma bisa memperkuat prasangka, dan netizen bisa menjadikannya dogma. Di tengah hiruk-pikuk wacana modern, tugas kita adalah menjaga keseimbangan: menegur bila ada penyimpangan, tapi juga menghormati warisan nilai yang tak bisa diukur dengan logika “like” dan “share”.

Sebab jika semua bentuk penghormatan dianggap penindasan, dan setiap bentuk pengabdian dibaca sebagai eksploitasi, maka kita sebenarnya sedang kehilangan kemampuan membaca makna di balik tanda—dan itulah awal dari kebutaan budaya.

Ditulis Oleh : Azwin Ramdani